認知科学コーチングとは

what’s cognitive science coaching

認知科学コーチングとは

what’s cognitive science coaching

認知科学コーチングとは

「コーチング」と聞いて、どのようなイメージをお持ちでしょうか?

中には、「本当に効果があるのか?」「少し怪しいのでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、コーチングは単なるアドバイスや指導とは異なり、個人や組織が自身の潜在能力を引き出し、目標を達成するための専門的なプロセスです。

私たちは、これまでの経験と実績を通じて、多くの方がコーチングによって飛躍的な成長を遂げてきたことを確信しています。その効果は、明確な目標の達成にとどまらず、自己認識の向上、スキルの強化、新たな視点の獲得など、多岐にわたります。

様々な方にとって、コーチングは非常に有効な手段となるでしょう。

「コーチング」と聞いて、どのようなイメージをお持ちでしょうか?

中には、「本当に効果があるのか?」「少し怪しいのでは?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、コーチングは単なるアドバイスや指導とは異なり、個人や組織が自身の潜在能力を引き出し、目標を達成するための専門的なプロセスです。

私たちは、これまでの経験と実績を通じて、多くの方がコーチングによって飛躍的な成長を遂げてきたことを確信しています。その効果は、明確な目標の達成にとどまらず、自己認識の向上、スキルの強化、新たな視点の獲得など、多岐にわたります。

様々な方にとって、コーチングは非常に有効な手段となるでしょう。

人間の原理原則に基づき、「自分自身の枠の外」にGOAL(目標)を設定し、信念や認知を書き換えることで、パフォーマンスを最大限に引き出す手法です。

人間は、生きていく中で無意識のうちに形成された信念によって、物事を認知しています。そのため、外部からのインプットに対しても、無意識の信念に基づいた解釈を加え、自分なりのアウトプット(反応や行動)を生み出します。このアウトプット、すなわち意思決定の積み重ねが、最終的にその人の人生の結果を形づくるのです。

自分の意思決定を変えれば、人生は変わります。 その意思決定の根本にある「信念」や「認知」を書き換えることこそが、認知科学に基づくコーチングの本質です。

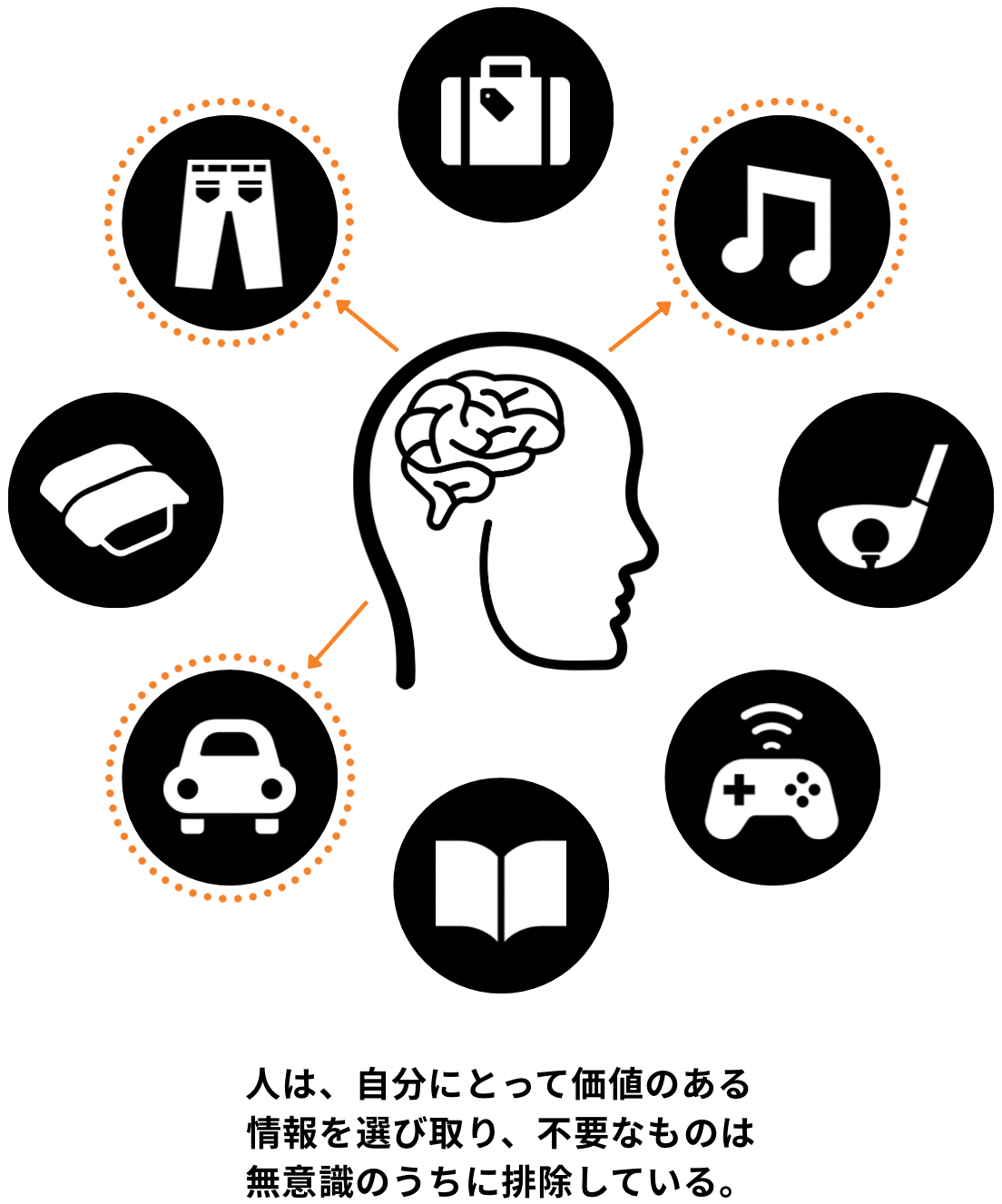

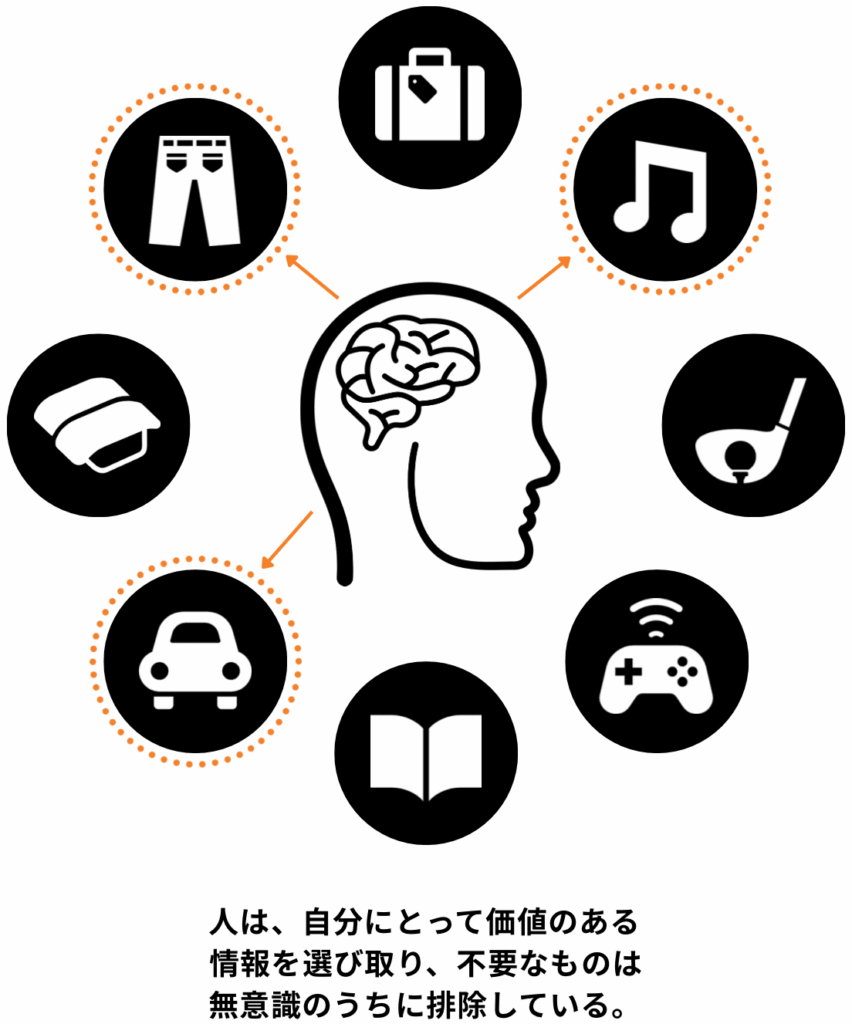

脳の情報処理機能

RAS(Reticular Activating System)

日本語では「脳幹網様体賦活系」と呼ばれます。簡単に言えば、脳の情報収集フィルター機能のことです。

RASは、膨大な情報の中から重要な情報だけを選んで取り入れ、重要でない情報を遮断する役割を担っています。

スコトーマ(Scotoma)

スコトーマとは、心理的な盲点のことを指します。

RASが「重要でない」と判断した情報は脳に届かず、「見えていない」「気づかない」状態になります。この、無意識に見落としてしまっている部分がスコトーマです。

RASが「重要」と判断して収集する情報とは、私たちが安心・安全と感じる『コンフォートゾーン』にとどまるために必要な情報です。つまり、脳は現状維持を最優先し、それに適した情報だけを選んで取り入れているのです。

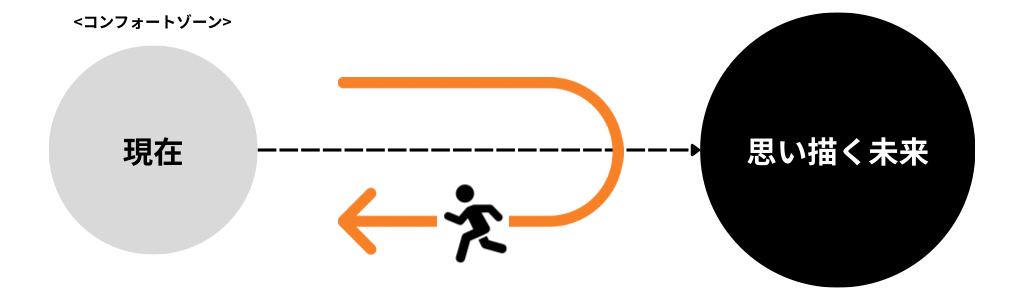

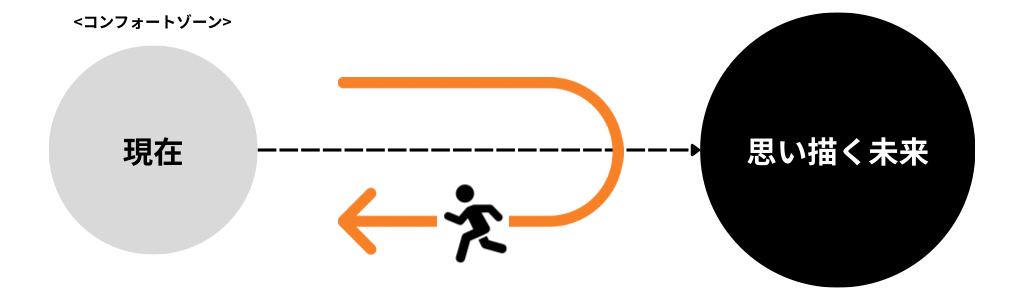

人間の本能は、”変わりたくない”

人間は本質的に「変化を避けようとする」性質を持っています。

私たちの脳は、あらゆる手段を使って自分にとって心地よい空間や状態、すなわち「コンフォートゾーン」にとどまろうとします。

この働きの背景には、「ホメオスタシス(恒常性維持機能)」と呼ばれる生理的な仕組みがあります。

ホメオスタシスは、体温や血圧だけでなく、心理的・行動的な状態にも影響を与え、変化よりも現状維持を優先するように脳をコントロールしているのです。

モチベーション

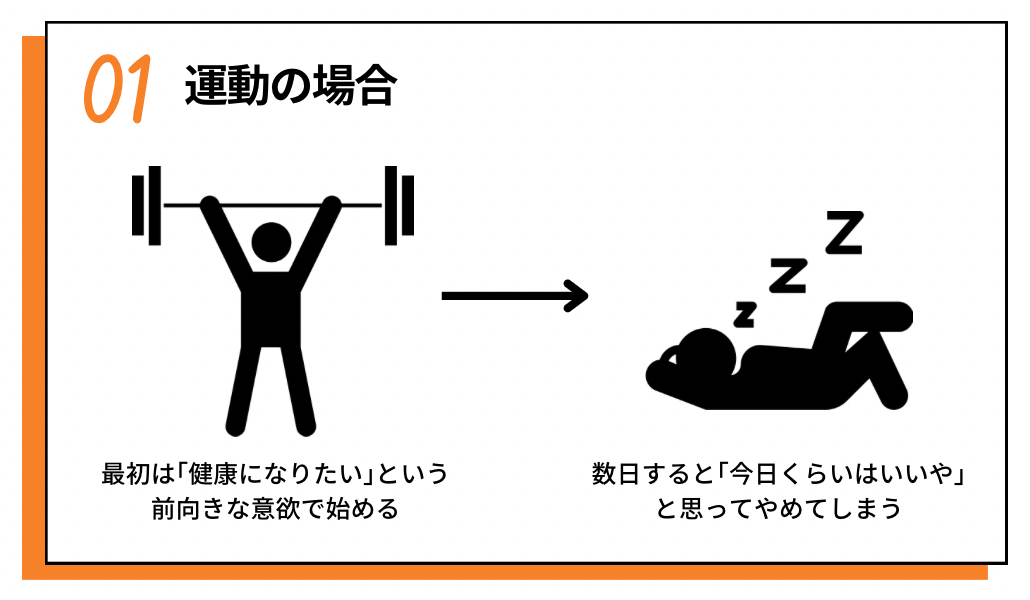

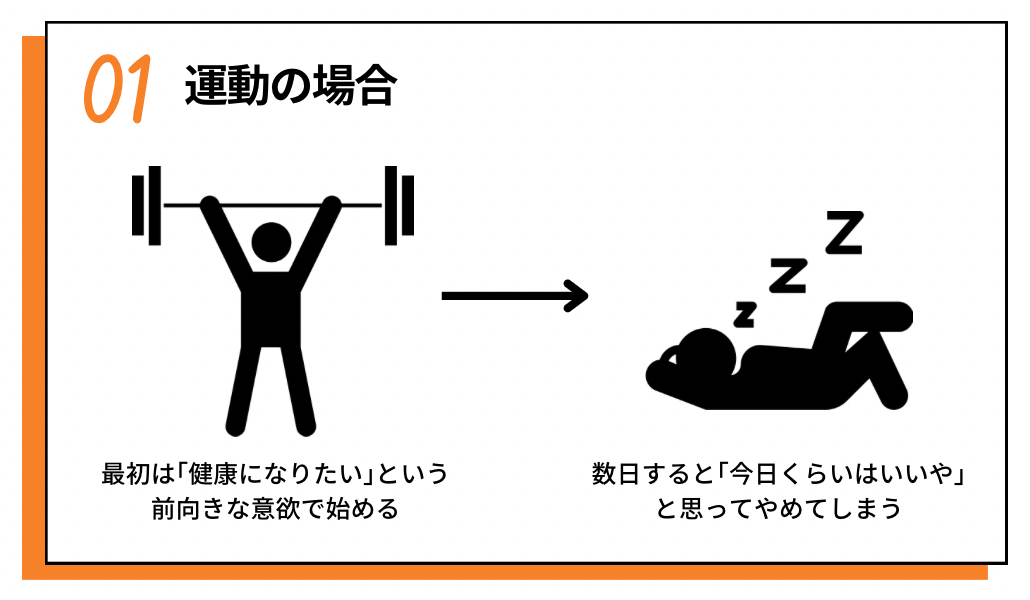

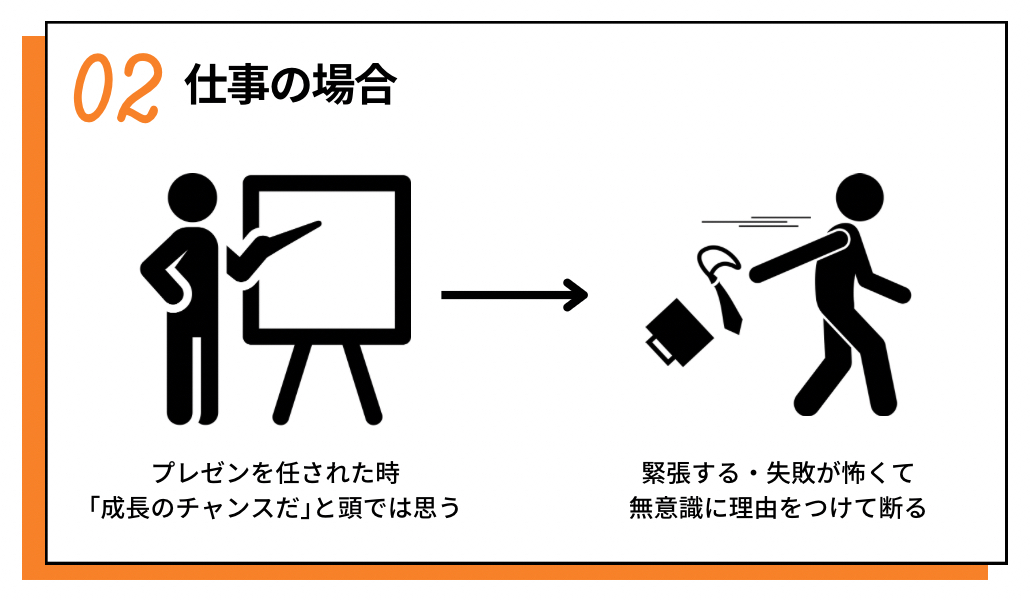

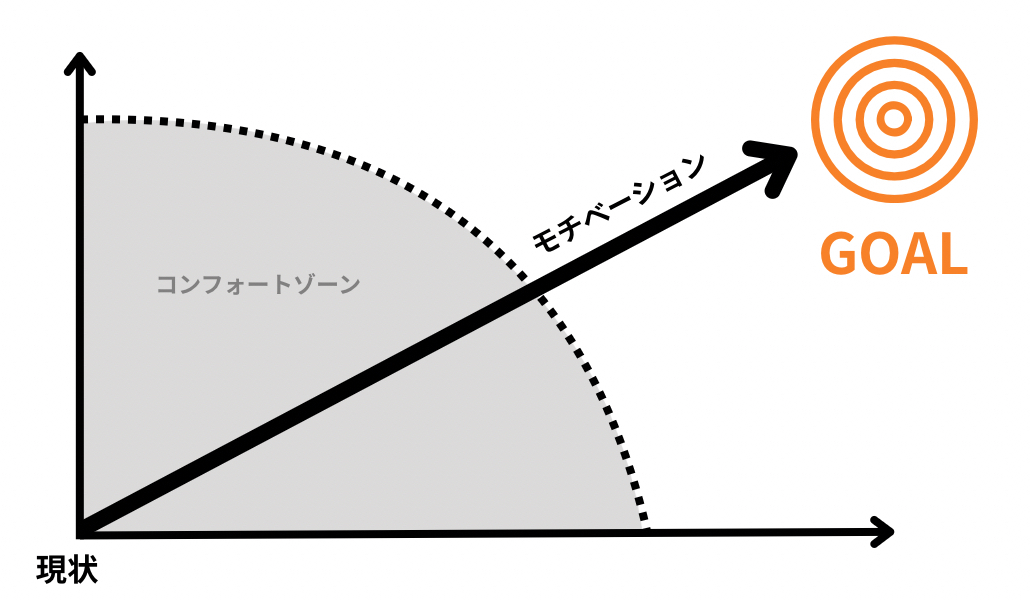

コンフォートゾーンを維持する“システム”として働くのが「ホメオスタシス(恒常性)」です。そして、それを支える“力”として機能するのが「モチベーション」です。

一般的に「モチベーション」という言葉は、「やる気」や「意欲」といった意味で使われていますが、認知科学の分野では、モチベーションとは『コンフォートゾーンを維持しようとする力』と定義されています。

脳の情報処理機能

RAS(Reticular Activating System)

日本語では「脳幹網様体賦活系」と呼ばれます。簡単に言えば、脳の情報収集フィルター機能のことです。

RASは、膨大な情報の中から重要な情報だけを選んで取り入れ、重要でない情報を遮断する役割を担っています。

スコトーマ(Scotoma)

スコトーマとは、心理的な盲点のことを指します。

RASが「重要でない」と判断した情報は脳に届かず、「見えていない」「気づかない」状態になります。この、無意識に見落としてしまっている部分がスコトーマです。

RASが「重要」と判断して収集する情報とは、私たちが安心・安全と感じる『コンフォートゾーン』にとどまるために必要な情報です。つまり、脳は現状維持を最優先し、それに適した情報だけを選んで取り入れているのです。

人間の本能は、”変わりたくない”

人間は本質的に「変化を避けようとする」性質を持っています。

私たちの脳は、あらゆる手段を使って自分にとって心地よい空間や状態、すなわち「コンフォートゾーン」にとどまろうとします。

この働きの背景には、「ホメオスタシス(恒常性維持機能)」と呼ばれる生理的な仕組みがあります。

ホメオスタシスは、体温や血圧だけでなく、心理的・行動的な状態にも影響を与え、変化よりも現状維持を優先するように脳をコントロールしているのです。

モチベーション

コンフォートゾーンを維持する“システム”として働くのが「ホメオスタシス(恒常性)」です。そして、それを支える“力”として機能するのが「モチベーション」です。

一般的に「モチベーション」という言葉は、「やる気」や「意欲」といった意味で使われていますが、認知科学の分野では、モチベーションとは『コンフォートゾーンを維持しようとする力』と定義されています。

GOAL設定

①コンフォートゾーンを抜け出すために必要な「GOAL設定」

人間は本能的に、安心・安全を感じられる「コンフォートゾーン」に留まろうとする性質を持っています。

このゾーンから抜け出すためには、明確な「GOAL設定」が必要です。

そのGOAL設定にはいくつか条件がありますが、最も重要な条件の一つが、「現状の外側にあるGOALであること」です。

②現状の外側とは?

ここで言う「現状」とは、今の自分の生き方や信念、行動パターンのことを指します。

私たちの脳は、「強い臨場感(リアリティ)」を持った世界をコンフォートゾーンとして認識します。

したがって、「現状の外側」にGOALを設定し、そのGOALに対して強い臨場感を持たせることで、脳はGOALの世界を新たなコンフォートゾーンとして認識し始めます。

③脳のシステムがGOALを実現しようと動き出す

この瞬間、ホメオスタシス(恒常性維持機能)が作動し、「GOALの世界に留まりたい」という力が脳内で働きます。

つまり、現実とのギャップが生まれ、そのギャップを埋めようとするモチベーション(=コンフォートゾーンを維持しようとする力)が強く発動します。

④モチベーションは「ゴム」のような力

このモチベーションは、伸び縮みする“ゴム”のような力であるとイメージしてください。

GOALが現状に近ければ、ゴムの張力は弱く、モチベーションもあまり働きません。

GOALが現状から遠ければ遠いほど、ゴムは強く引き伸ばされ、 その張力(=モチベーション)は非常に強くなります。

この張力こそが、私たちをGOALに向かって突き動かす原動力となります。

⑤スコトーマが外れ、RASが情報を収集し始める

脳がこのような強烈な違和感や危機感を感じると、今までスコトーマ(心理的盲点)によって認識できていなかった情報を、RAS(脳幹網様体賦活系)が収集し始めます。その結果、信念や認知が書き換わり、GOALに到達するための行動や判断が自然と変化していくのです。

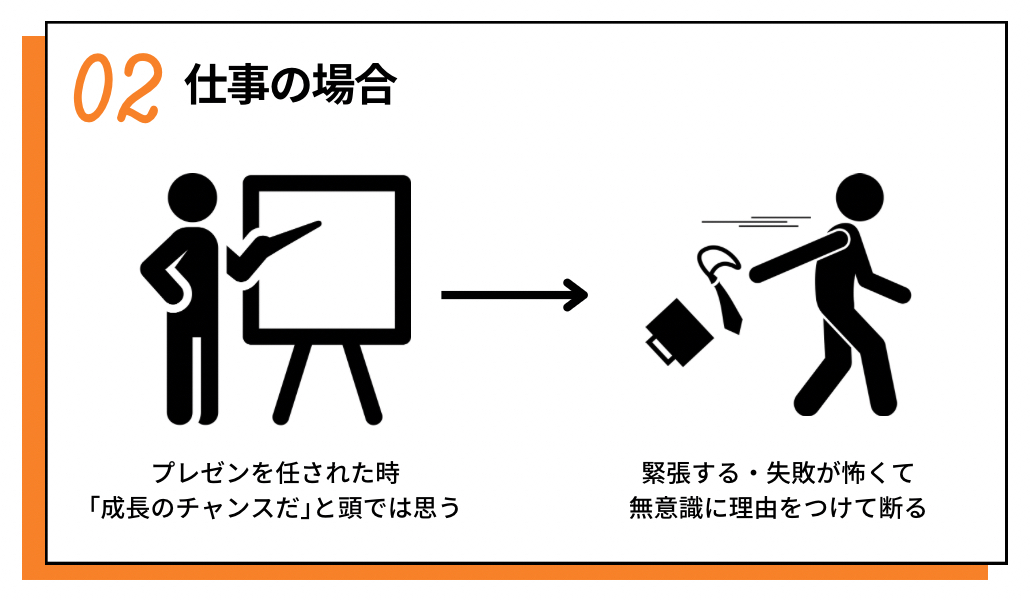

エフィカシー(自己効力感)を高める

- GOAL設定に不可欠な「エフィカシー(自己効力感)」

-

現状の外側にある、遠くかけ離れたGOALを設定し、それに対して強い臨場感を持つために必要不可欠なのが、エフィカシー(自己効力感)」です。

このエフィカシーとは、「自分ならできる」「きっとやれる」という内なる確信=“やれる気”を意味します。GOALを実現できると自分自身が本気で信じられるかどうかが、臨場感の鍵を握っているのです。 - エフィカシーが低いとどうなるか?

-

エフィカシーが低いと、どれだけ高いGOALを掲げても、脳はそれをリアルな世界(コンフォートゾーン)として認識できず、モチベーションはGOALではなく、今の自分=現状を維持する方向に強く働いてしまいます。この状態では、どんなに理想を語っても、行動は変わりません。結果として、いつもと同じパターン、つまり現状維持の生き方を繰り返してしまうのです。

- エフィカシーを高めることが、コーチの最重要任務

-

だからこそ、クライアントのエフィカシーを高めることは、コーチにとって最も重要な役割と言えます。

- クライアントが「自分にはできる」と信じること

- GOAL世界を「自分の未来の現実」として臨場感を持って捉えること

この2つが揃ったとき、モチベーションはGOALの方向へと自然に働き始め、スコトーマが外れ、必要な情報や行動が浮かび上がってくるのです。

なぜコーチが必要なのか

人は、現状が「コンフォートゾーン(安心領域)」である限り、その枠の中に留まり続けます。変化を望んでいても、無意識のうちに現状を維持しようとする力が働くのです。

- 現状の外側にあるGOAL(目標)を設定する

- エフィカシー(自己効力感)を高める

この2つを強烈に機能させるために不可欠なのが「コーチ」の存在です。コーチがいることで、自分一人では想像すらできなかったような人生を切り拓くことが可能になります。

今の自分の結果に満足していないのであれば、信念や認知の枠組みそのものを大きく変えるアプローチが必要です。そして、その変革を実現する手段こそが、コーチングなのです。

なぜコーチが必要なのか

人は、現状が「コンフォートゾーン(安心領域)」である限り、その枠の中に留まり続けます。変化を望んでいても、無意識のうちに現状を維持しようとする力が働くのです。

- 現状の外側にあるGOAL(目標)を設定する

- エフィカシー(自己効力感)を高める

この2つを強烈に機能させるために不可欠なのが「コーチ」の存在です。コーチがいることで、自分一人では想像すらできなかったような人生を切り拓くことが可能になります。

今の自分の結果に満足していないのであれば、信念や認知の枠組みそのものを大きく変えるアプローチが必要です。そして、その変革を実現する手段こそが、コーチングなのです。

透過②.png)